昭和の初期から中期頃まで、焼酎というと安酒というイメージが強かったそう。

現代ではマーケティングの成功もあって、「プリン体がなく、健康的に飲める酒」という印象を持つ人も多いのではないでしょうか。

北海道に移住し、やっぱり地元のいい日本酒を探したいし、本州の友人に自慢したい!という想いから地元の人にいろいろ聞きまくり、試してみましたが、正直本州の酒はかなりハイレベルなため、そこまでの感動はないのが本音。

本州の酒といえば広島は亀齢や天寶一なんかの複雑味、兵庫だと播州一献などの透明感を飲んでいると特段北海道の日本酒に優位性は感じなかったりする。

ただ、それもそのはずで、実は北海道、昔は米は作っていなかったそう。

地元の人いわく、「米なんかつくるようになったのはここ最近だよ」とのこと。

もちろん重鎮の言うここ最近というのは想像力を持って受け取る必要があるが。

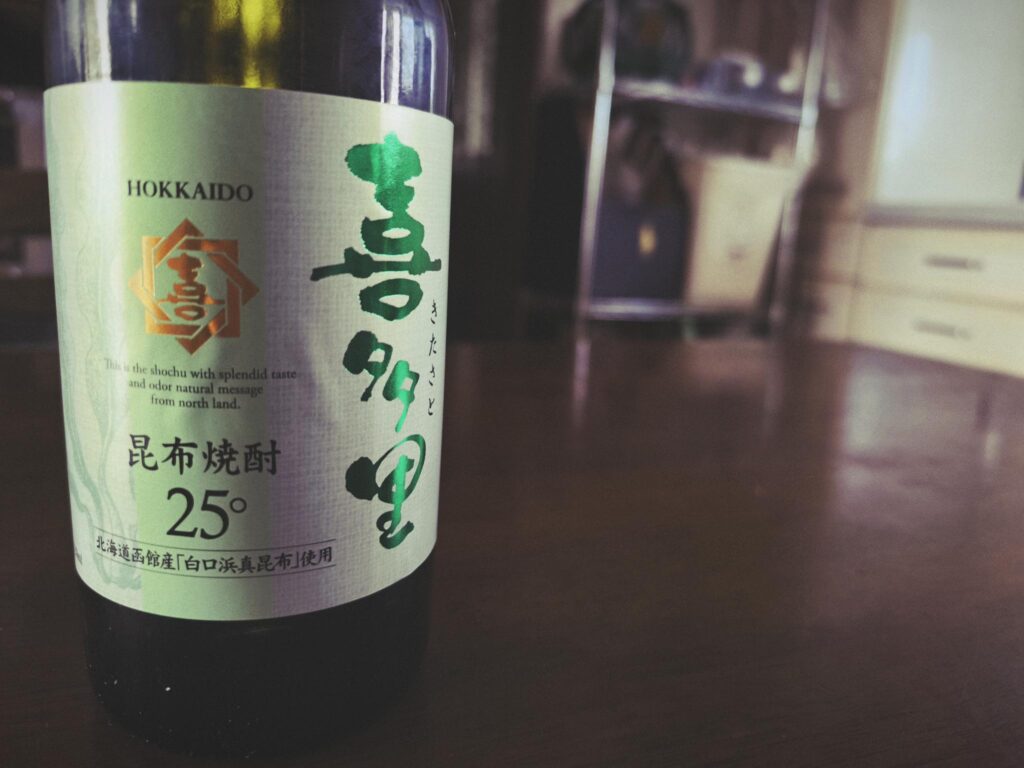

すると焼酎なんかうまいんじゃないか?と思い、近所のサツドラ(札幌ドラッグ)で見てみると、喜び多きふる里がテーマの喜多里という焼酎を発見、これがなんと昆布焼酎なのであります。

札幌の酒造メーカーのようで、正直観光用かな?

とあまり期待していなかったわけですが、飲んでみてびっくり。

昆布のフレーバーは相当強い、というよりも、ちゃんと「高級な昆布」の味がするのであります。

もうちょっと頑張って書くと、高級な昆布で出汁を取りすぎたときの汁というニュアンス。

なので、フレーバー自体には洗練されたグルタミン感を感じるわけではないが、これでもかというほどザ・コンブをゴリ押ししてくる感じ。

極端なはなし、この昆布焼酎をお湯割にして、醤油垂らして飲んでもうまいだろうな・・・という感覚なわけです。

食材に塩だけを足して食べるシンプルな日本食なんかだと、昆布が合わない料理を探す方が逆に難しく、どんなアテにもがっつりハマる。

当然醸造酒のような食材とのマリアージュ感は若干薄いが、蒸留酒の中ではマリアージュ感は抜群に感じられるのではないかと思う。

ただし、酒が進むと、先述した「取りすぎた昆布出汁」≒「失敗した味」感を感じてしまい、しんどくなるのが難点。

常飲するかと言われればちょっと微妙なところであります。

しかし面白い焼酎であることは確か。

ちなみに筆者が常飲または常飲候補の焼酎を紹介しておくと、とにかく焼酎のダントツNO1は麦汁。

次いで兼八、ただ兼八もうまいんですが、それだと麦汁でいいじゃん?というほど麦汁は王者。

芋なら結局島美人に戻ってくる。

濃厚な芋、独特な芋、おもしろい芋様々あるわけですが、価格を考慮すると総合的に島美人に落ち着くと思う。

独特な、という意味では海男児。

これは岩崎酒店まで行かないと基本的には買えないそうです。

もう一つは種子島にあるしまむらさき。

これは本当にうまい。

種子島というと、安納芋の焼酎などがありますが、ダントツでしまむらさきですね。

みなさんはおすすめの焼酎ありますか?

朝起きてみると兵庫県では40度を超える猛暑であるとニュースになっていました。

もちろん忘れもしません、あの外全体がサウナのようなもわっとした熱気。

さすが、こちらに来てからは、20度台前半が平均で、扇風機なんてつけようものなら寒い。

非常にありがたい環境であるし、同時に冬が怖い環境でもあります。

北海道の中でも特に寒いと言われる場所。

無事に乗り越えられるでしょうか。

音楽家:朝比奈幸太郎

神戸生まれ。2025 年、40 年近く住んだ神戸を離れ北海道・十勝へ移住。

録音エンジニア五島昭彦氏より金田式バランス電流伝送 DC 録音技術を承継し、

ヴィンテージ機材で高品位録音を実践。

ヒーリング音響ブランド「Curanz Sounds」でソルフェジオ周波数音源を配信。

“音の文化を未来へ”届ける活動を展開中。